2021. 8. 28. 17:33ㆍContents/드라마

“두고 봐. 아주 비참하게 잘리는 날이 반드시 찾아올 테니까. 잘난 척하지 마!”

여기 드라마가 시작하자마자 갖은 욕과 저주의 말을 듣는 인물이 있다. 위에서 내려온 지령으로 직원에게 자발적 퇴사를 권고한, 인사팀장 ‘당자영(문소리 분)’이다. 타 직원들에게 자영은 자신을 언제 잘라 버릴지 모르는 ‘칼잡이’에 불과하다. 자영은 주어진 업무를 프로페셔널하게 책임지는 것일 뿐, 그저 까라면 까고 위에서 시키는 대로 일하는 (자영의 대사를 빌리자면) ‘인사쟁이’일 뿐인데 말이다.

주로 노동자들의 발령 및 해고를 통지하거나 관리하는 것은 인사팀이며, 시청자들은 억울함을 호소하는 노동자에 이입하기 마련이다. 이 같은 이유로 기존의 오피스 드라마에서 인사팀은 악역 혹은 악행을 도모하는 준악역이 될 수밖에 없었다. 그렇지만, 인사팀 또한 그러한 노동자와 다를 바 없다. 그저 하라면 해야 하는, 영락없는 직장인이다. 드라마 <미치지 않고서야>는 주연인 당자영에 집중하여 숙명적으로 칼잡이가 되는 인사팀과 그 안에 속한 한 사람의 애환을 여실히 드러낸다.

힘과 권한은 없지만, 포기도 없다

자영은 지방에 있는 ‘창인 사업부’에 인사팀장으로 승진 발령받는다. 인사팀장으로서 창인 사업부 매각을 이끌면 본사의 임원이 될 수 있어, 임원 진출의 목표가 뚜렷한 자영에게 더할 나위 없는 기회였다.

발령 부서의 팀장이 된 자영은 여러 크고 작은 어려움을 마주한다. 문제가 생겨 22년 차 수석 개발자 출신 ‘반석(정재영 분)’이 인사 경험이 전무(全無)한 채 인사팀 부장으로 들어오고, 3년 차 대리는 급여 관리 업무를 갓 졸업했으며, 1년 차 직원은 아직 작은 일에도 실수를 보인다. 그래도 자영은 부서를 이끄는 팀장으로서 역할을 톡톡히 해낸다.

인사팀에 뜻을 두지 않는, 인사 경력 없는 반석을 자영은 포기하지 않는다. 반석이 인사팀에 들어온 상황 자체를 내키지 않아 했던 자영이지만, 어느새 반석에게 마음의 문을 열어 직원들의 고충을 들어주고 정리하는 ‘1일 1 고충 보고서’로 인사 베이스를 쌓도록 돕는다.

사원들의 생일 케이크 준비 업무를 실수한 1년 차 직원을 따끔히 혼내면서도, 그것을 대체할 수 있는 업무를 통해 직원 스스로 실수를 책임지고 만회할 기회를 주기도 한다.

본사에서 주어지는 사업부 매각에 관해서도 계속해서 행동한다. 그 과정에서, 매각 전 핵심 인재 유출을 막으라는 명목하에, 자영은 몹쓸 짓을 저지른 사원을 내치지 못하고 오히려 그를 설득해야 하는 답답한 상황에 맞닥뜨린다.

이뿐만이 아니다. 갑작스레 정규직 인력 80%를 40%로 감축하라는 본사 상무의 명령에 자영은 “정규직을 절반이나 무슨 수로…”, “우리나라는 노동법이 있고, 그게 그냥 폼으로 있는 게 아니”라고 반박해보지만 소용없다. 자영은 특단 조치로 사원들을 대상으로 하는 직무역량 테스트를 제안하고, 그마저도 센터장에게 환영받지 못한 채 공개적인 수모를 당한다.

자영이 자주 하는 말이 있다. “저희가 무슨 힘이 있겠어요.”, “아시잖아요, (저에게) 그럴 권한이 없다는 거” 자영의 말대로 그는 인사팀장으로서 어떠한 특권도 갖고 있지 않다. 그렇지만 자영은 그만의 방식대로 그 ‘무슨 힘’을 만들어낸다. 자영에게 인사팀장으로서의 일, 본사에서 오는 비밀 업무들은 하나같이 골머리를 앓게 하는 것이지만, 가끔은 투정과 짜증을 동반하더라도, 자신에게 주어진 것들을 미션처럼 섬세하게 수행해낸다.

‘인사’는 거들 뿐, 당자영이 보여주는 직장인의 초상

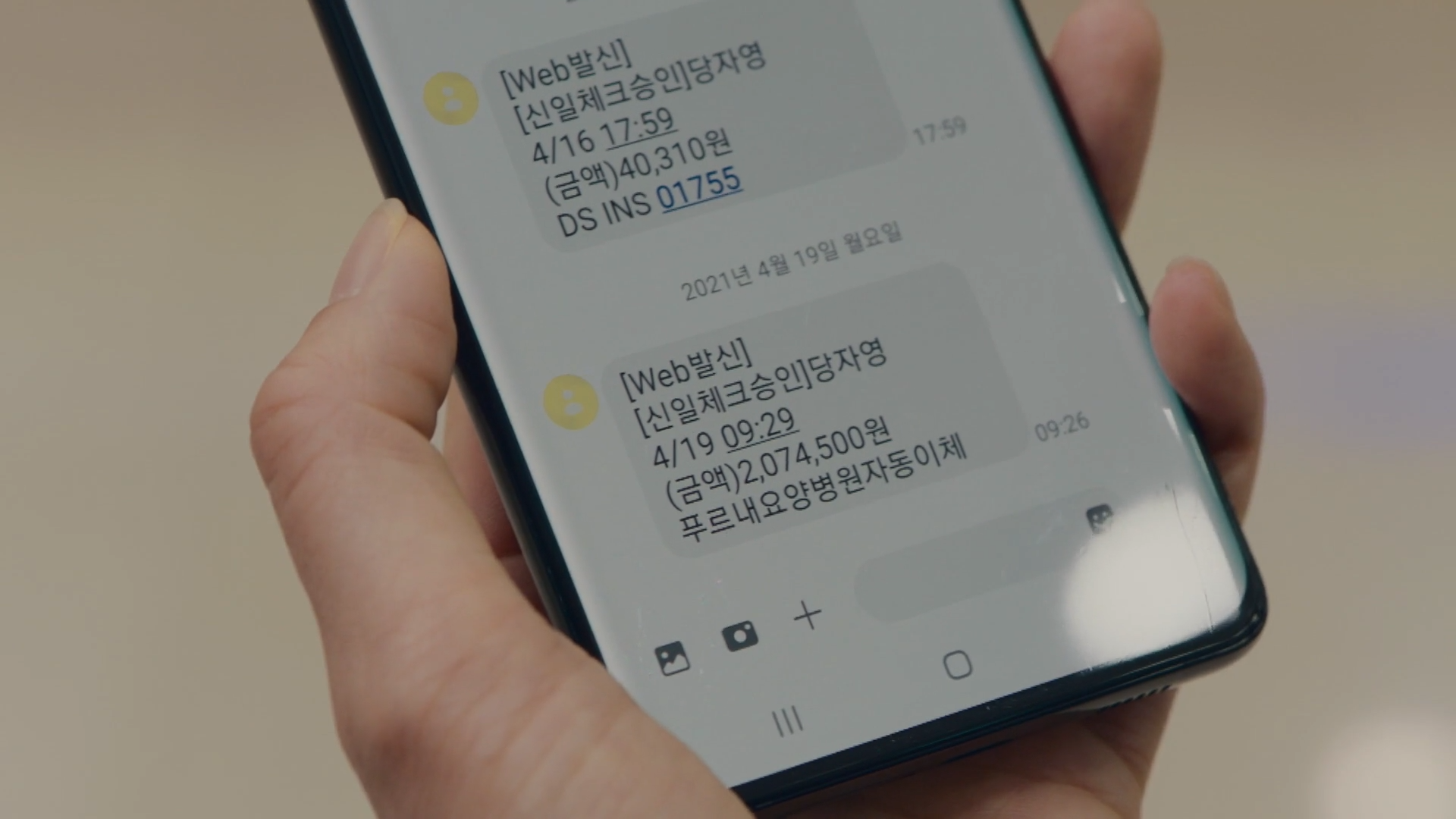

회사에서 언뜻 보이는 자영은 조금은 독해 보일 정도로 완벽한 팀장이다. 하지만 그도 편찮은 아버지의 병원비를 감당해야 하며 계좌에서 출금되는 금액을 확인하는 평범한 직장인임에 매한가지다.

미세한 흔들림조차 용납하지 않을 듯한 자영은 그의 전남편 ‘세권(이상엽 분)’이 자신을 험담한 것에 상처를 받아 남몰래 소주를 병째로 들이켠다. 섣부른 행동을 감행할 때도 있다. 특히 직무역량 테스트는, 자영이 기술적인 면의 이해가 부족한 상태에서 무모하게 제안한 것으로 직원들의 질타를 받기도 한다.

그럼에도 자영은 현실을 감내하면서도 스스로를 지키는 적당한 ‘선’을 찾는다. 실수하더라도 자신의 행동을 책임지고 수습하며, 부족하면 도움을 요청하고 해결해나간다. 자영의 완벽함을 깨뜨리는 장치는 그의 인간적인 면모를 드러나게 한다. 이는 극 중에서 자영이 무언가를 극복하는 모습으로 이어지면서 인물과 서사에 현실감을 더한다.

다소 부담스러운 금액이 출금되더라도 자영은 금방 핸드폰 스크린을 끄고 남들과 같이 출근한다. 세권에게 자신의 상처를 솔직히 드러내어 정당한 사과를 요구하는가 하면, 직무역량 테스트를 위해 기술에 빠삭한 반석의 도움을 받고, 직원들을 설득시키기 위해 자신의 부족한 역량만큼 여기저기 뛰어다닌다.

임원이 되고자 하는 욕심에 본사와 몰래 손을 잡아 사업부를 매각시키려 하거나, 사원들을 줄 세우고 정리 해고하는 발판을 마련하는 등 자영의 행동에 마냥 정당화할 수 없는 요소들도 분명 있다. 그러나 당자영의 인물 소개에도 적혀있듯, “‘인사팀’이란 가장 수동적인 부서에서 가장 능동적으로 일하는” 그는 자신이 맡은 바에 최선을 다하는 그런 한 명의 사람일 뿐이다.

과연 이렇게 치열하게 ‘생존’해나가는 자영을 단순히 영웅 혹은 악인으로, 칼잡이로 치부할 수 있을까? 그는 그저 직장인이자 한 부서의 팀장이다. 한 사람이면서 여성이며, 누군가에겐 딸이고 친구이다. 위선적이지도 위악적이지도 않은, 지극히 현실적인 인물, 그는 인사팀장 당자영이다.

'Contents > 드라마' 카테고리의 다른 글

| [검은 태양 / 옷소매 붉은 끝동] 기대되는 MBC 2021 하반기 드라마 소개 (1) | 2021.08.30 |

|---|---|

| 2021년에 '이산'이 돌아온다면, <옷소매 붉은 끝동> (0) | 2021.08.30 |

| 여름 되면 생각나는 MBC 드라마<커피프린스 1호점> (0) | 2021.08.28 |

| 판타지 맛집! MBC 웹드라마를 소개합니다! (0) | 2021.08.27 |

| MBC 탐나는TV와 방송국 취업 뽀개기❣️ (0) | 2021.08.23 |